クロスカブをもっと自分らしく、もっとタフに楽しみたい――そんな思いから注目されているのがクロスカブ オフロード 仕様へのカスタムです。

この記事では、クロスカブ オフロードカスタムを考えている人に向けて、基本スタイルやおすすめパーツ、クロスカブ オフロードサスペンションの選び方まで徹底解説します。

また、人気のブロックタイヤに潜むデメリットや、タイヤを太くした際の注意点、JA45/JA60のモデル別対応、さらにはタイヤサイズ選びやタイヤ チューブレス化の利点・落とし穴まで、実用的な情報を網羅。

これからオフロード仕様へと一歩踏み出す人も、すでにカスタムを始めている人も、ぜひ参考にしてみてください。

- クロスカブをオフロード仕様にカスタムするための基本知識がわかる

- オフロード向けのおすすめパーツや選び方が理解できる

- タイヤサイズ変更やチューブレス化の注意点が把握できる

- JA45・JA60のモデル別カスタム対応の違いがわかる

クロスカブ オフロード仕様 完全ガイド

クロスカブをもっとワイルドに、もっと自由に。

オフロード仕様にカスタムすることで、街乗りだけでなく、林道やアウトドアでも頼れる相棒に生まれ変わります。

このパートでは、クロスカブのオフロードカスタムに関する基礎知識から、実際に役立つパーツ選びのコツまでを分かりやすく解説。

まずは、クロスカブをオフロード化する魅力とスタイルの全体像から見ていきましょう。

- クロスカブ オフロードカスタムの魅力とは?

- クロスカブ オフロード仕様の基本スタイル|押さえておきたいポイント

- クロスカブ オフロード仕様の おすすめカスタムパーツ3選【厳選】

- オフロードサスペンションの選び方と注意点

クロスカブ オフロードカスタムの魅力とは?

クロスカブのオフロードカスタムが注目されている理由は、単なる「見た目のカッコよさ」や「走破性の向上」だけではありません。

日常使いからアウトドアまで活躍し、ライフスタイルに合わせて楽しめる柔軟性と自由度が、多くのライダーを惹きつけています。

🔧 カスタムの自由度が圧倒的

最大の魅力は、自分だけの一台を作り上げられること。

- サスペンション

- ブロックタイヤ

- キャリア&リアボックス

- マフラー

- フロントガードやアンダーガード

など、各部品をカスタムすることで、純正では得られない無骨なオフロードスタイルに変身。

見た目の迫力が増し、林道ツーリングやキャンプスタイルとも相性抜群です。

🌲 オフロード性能が格段にアップ

クロスカブは、もともと耐久性が高く悪路にも強いバイクです。

そこにオフロードサスペンションやブロックタイヤを装着することで、次のようなメリットが得られます:

- 走破性の向上

- グリップ力の強化

- 段差や荒地での安定感アップ

- 林道や砂利道でも安心して走行可能

加えて、車体が軽いため取り回しもしやすく、初心者でもオフロード走行に挑戦しやすいのも嬉しいポイントです。

📸 映えるビジュアルも人気の理由

オフロードカスタムされたクロスカブは、

そのゴツさやワイルドな雰囲気が視覚的に目を引き、SNSでも人気。

最近では、

- 「バイク×キャンプ」

- 「ソロツーリング」

- 「ガレージライフ」

といったアウトドア系ブームと相まって、ビジュアルの個性化=満足度の高さにつながっています。

🛠 パーツが豊富&入手しやすい

クロスカブの強みのひとつが、対応パーツの豊富さと入手のしやすさ。

- 国内外のパーツメーカーが多数ラインナップ

- 専用設計のオフロードパーツが多い

- Amazon・楽天・バイク専門店で気軽に購入可能

さらに、多くのパーツがDIYでも取り付け可能で、

自分でカスタムを施すことで「愛車を育てる楽しさ」も味わえます。

🏁 乗る楽しみ+作る楽しみ

クロスカブのオフロードカスタムは、

「移動手段」を超えて「遊び道具」や「相棒」になる魅力があります。

- 見た目を楽しみたい人

- 実用性を高めたい人

- 自分らしさを表現したい人

それぞれの目的に応じたスタイルが実現できるのが、

このカスタムの最大の魅力です。

📌 一台で、街も山も自由に走る。クロスカブのオフロード仕様は、”遊び心” を形にする最高の手段です。

クロスカブ オフロード仕様の基本スタイル|押さえておきたいポイント

クロスカブをオフロード仕様にカスタムする際、単にブロックタイヤを履かせるだけでは理想のスタイルは完成しません。

オフロードカスタムは「見た目」だけでなく、「機能性」と「実用性」をバランス良く整えることが大切です。

ここでは、クロスカブのオフロード仕様における基本スタイルの要素を押さえておきましょう。

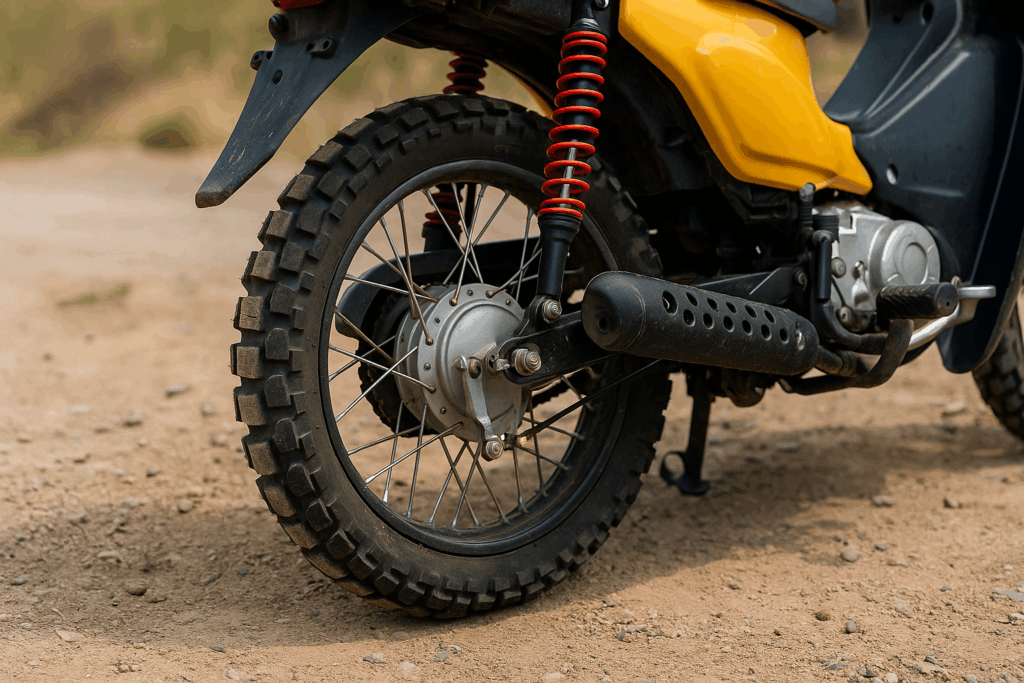

🏍 ブロックタイヤで見た目と走破性を両立

オフロードカスタムの象徴ともいえるのがブロックタイヤの装着です。

- ゴツゴツしたパターンが視覚的にワイルドさを演出

- 未舗装路や砂利道でのグリップ力がアップ

- タイヤの太さによって安定性も向上

ただし、オンロード走行時のノイズや燃費の低下などもあるため、使用シーンに合わせた選定が必要です。

🔧 サスペンション変更で悪路対応を強化

次に注目すべきはサスペンションのアップグレード。

純正のままでも街乗りには十分ですが、林道やキャンプ場のような荒れた地形では底付きや不快な振動を感じやすくなります。

- フロントフォークの強化

- リアショックのロングタイプ化

- サスのセッティング変更(プリロード調整など)

これらを行うことで、衝撃吸収性能と安定感が格段にアップします。

🧳 キャリア&収納系もアウトドア仕様に

クロスカブは積載力にも優れた車両ですが、オフロードスタイルにおいては使い勝手と見た目の両立が求められます。

- フロントキャリアにタクティカルバッグ風の収納

- リアキャリアにミリタリー系のボックス

- サイドバッグやツールバッグで左右のバランス調整

こうした装備で、キャンプツーリングや釣り遠征など、アウトドアに強いスタイルが完成します。

🛡 無骨さを引き立てるマスト装備

本格的なオフロード感を出すには、保護系パーツやガード系装備も欠かせません。

- アンダーガード(エンジン下部の石跳ね防止)

- ハンドルガード(転倒時のレバー保護)

- スキッドプレート

- グリップヒーターやナックルバイザー

これらの装備は単なる「飾り」ではなく、悪路を走るための実用アイテムとして重要です。

📐 ポジションと視認性も意識する

オフロードスタイルでは**「ライディングポジション」と「視認性」も快適性に直結**します。

- ハンドルのアップ化(オフ車風に)

- シートのカスタム(厚みUP・滑り止め)

- 小型LEDライトへの換装

- ミラーのロングステー化

これにより、ライダー視点での快適性や操作性が向上し、長距離走行や夜間走行もストレスフリーになります。

📌 基本スタイルのカスタムは、見た目・走行性・実用性の「3つのバランス」がカギ。クロスカブを“道具”として進化させる楽しさがここにあります。

クロスカブ オフロード仕様の おすすめカスタムパーツ5選【厳選】

クロスカブをオフロード仕様に仕上げるうえで、最も効果的かつ満足度が高いパーツを5つ厳選して紹介します。

どれも「機能性」「デザイン性」「取り付けやすさ」の3点を基準に評価され、多くのライダーが導入している信頼のあるパーツです。

初めてカスタムに挑戦する人にも扱いやすいアイテムを中心にピックアップしています。

🛞 ① ブロックタイヤ(IRC GP-21/GP-22など)

オフロード仕様の必需品とも言えるのが「ブロックタイヤ」。

見た目の迫力を高めるだけでなく、未舗装路でのグリップ性能も飛躍的に向上します。

🟢 特徴:

- 大きく隆起したブロックパターンで、土や砂利道でも滑りにくい

- アスファルト走行も想定されたデュアルパーパスタイヤもあり

- ノーマルホイールにも対応しており、取り付けも比較的容易

🟡 注意点:

- オンロードでは振動やノイズがやや増える

- 燃費や直進安定性に多少の影響が出ることも

🔧 初心者にも扱いやすいモデルとしては「IRC GP-21(フロント)/GP-22(リア)」が人気。

舗装・未舗装の両方に対応し、林道ツーリングに最適です。

🛡 ② アンダーガード(エンジンプロテクター)

エンジン下部を飛び石や障害物から守る「アンダーガード」は、

オフロード走行では装着しておきたいアイテムです。

🟢 特徴:

- 岩や石の衝突からエンジンケースを保護

- 泥はねを防ぎ、エンジンまわりを清潔に保ちやすい

- アルミ製、ステンレス製など素材の選択肢も豊富

🟡 注意点:

- 一部製品はマフラーと干渉する場合があるので、事前の適合確認が必要

🏕 外観的にもミリタリーテイストが増し、アウトドアスタイルの完成度を高めてくれるパーツでもあります。

💡 ③ ハンドルアップスペーサー(ポジション改善)

意外と見落としがちですが、ハンドルの高さ調整はオフロード走行において非常に重要です。

🟢 特徴:

- ハンドル位置が高くなることで前傾姿勢が緩和され、楽なライディングに

- スタンディング走行時にも体のバランスが取りやすくなる

- 長時間走行でも疲れにくいポジションが得られる

🟡 注意点:

- ケーブル類(アクセル・ブレーキ)の長さに余裕があるか事前確認が必要

🔩 多くのアップスペーサーはボルトオンで簡単に装着可能。

高さは20〜30mm前後が主流で、初心者でも扱いやすいカスタムポイントです。

🧤 ④ ナックルガード(ハンドガード)

林道や未舗装路を走るなら、手元の保護も重要になります。

ナックルガード(ハンドガード)は、飛び石・枝・雨風から手元を守る実用性重視のアイテムです。

🟢 特徴:

- 小枝や砂利の飛来を防止し、手の怪我や疲労を軽減

- 雨天や冬場の冷風を遮ることで、快適性もアップ

- 見た目もオフロードバイクらしさが強調される

🟡 注意点:

- ハンドル幅が広がるため、狭い場所でのすり抜けや収納に影響する場合あり

- 一部車種でミラーやスイッチ類と干渉することもある

🔧 取り付けはボルト固定タイプとバーエンド固定タイプの2種類があるため、ハンドル形状に合ったものを選びましょう。

📦 ⑤ リアキャリア(+アウトドア対応ボックス)

オフロード仕様の完成度をさらに高めるには、積載力の確保と収納の工夫もポイントです。

キャンプや釣りツーリングをする人にとっては、リアキャリアは欠かせません。

🟢 特徴:

- アルミボックスやミリタリーコンテナなど、多彩な収納アイテムが取り付け可能

- シート後部にしっかり固定すれば、走行時の安定感も維持

- 車体後方の無骨な見た目がオフロード感を高める

🟡 注意点:

- 積載しすぎによるリア加重に注意(ハンドリングの変化)

- 振動対策として、耐久性あるボックスやバンド固定が推奨

🔧 ボックス内に工具・キャンプ道具・レインウェアなどを収納すれば、どんな道でも頼れる相棒に進化します。

📌 この5点を押さえることで、クロスカブは見た目も走りも“本格派”オフロード仕様に近づきます。

まずは安全性と機能性を重視したパーツから導入し、自分らしい一台を目指しましょう。

さらに本格使用を目指すなら「オフロードサスペンション」がお勧めです。👇次のテーマで解説します。

オフロードサスペンションの選び方と注意点

クロスカブをオフロード仕様に仕上げるうえで、サスペンションの強化は走破性と快適性に直結する重要ポイントです。見た目のカスタムだけでなく、実際に悪路を走行する際の衝撃吸収性や安定感に大きな違いが出ます。ここでは、オフロードサスペンションの選び方と、注意すべき点を詳しく解説します。

🛠 フロントとリア、どちらも強化が基本

サスペンションのカスタムは、フロントとリアをセットで行うのが基本です。片方だけを強化するとバランスが崩れ、かえって走行性が悪くなる場合もあります。

- フロントフォーク:ストローク量が増えると、大きな段差でも吸収性が向上し、ハンドリングが安定

- リアサスペンション:ロングストローク化により荷物の積載時や2人乗りでも安定

林道や凸凹道を想定するなら、両方の強化を検討しましょう。

🧰 選び方のポイントは「ストローク長」と「硬さ」

オフロード用サスペンションを選ぶ際には、主に以下の2点を基準に選定すると失敗しにくくなります。

- ストローク長の増加量

→ 純正よりも10〜30mm程度伸びているモデルが多く、路面からの突き上げに強くなります。 - バネレート(スプリングの硬さ)

→ 林道やキャンプなど荷物を積むシーンが多い人は「硬め」が安心。

→ 一方で街乗り中心の場合は「やや柔らかめ」の方が快適。

また、プリロード調整ができるモデルであれば、自分の体重や積載量に応じた細かな調整が可能になります。

🔩 純正流用や社外パーツの選択肢

クロスカブ用のオフロードサスペンションは、以下のような選択肢があります。

- 社外製品(デイトナ・キタコ・YSSなど)

→ 専用設計のため、装着の安定性が高く、見た目もスマート。 - 他車種からの流用(モンキー・グロム用など)

→ 加工や調整が必要な場合があるが、コスパ重視派に人気。 - ローダウン系との違いに注意

→ オフロード化したい場合は、ローダウン用ではなく「ハイアップ/ロングタイプ」を選ぶこと。

⚠ 注意点:フェンダー干渉や車高変化に要注意

サスペンションを変更すると、車高が変化しやすく、それに伴って不具合が出る場合もあります。

- センタースタンドの掛けにくさ

- サイドスタンドの長さが合わない

- フロントフェンダーとの干渉

- リアタイヤの泥除けや荷台とのクリアランス問題

これらは実際に起こりやすいトラブルです。

事前にレビューを確認したり、信頼性の高いパーツを選ぶことで回避しやすくなります。

📌 サスペンションは単なる「乗り心地」だけでなく、安全性と快適性、そしてカスタムの完成度にも大きく関わる重要パーツです。見た目だけで選ばず、走るシーンや使い方を明確にしてから、自分に合った一本を見つけましょう。

クロスカブ オフロード仕様 足回り徹底解説

オフロードカスタムを成功させるには、見た目だけでなく、実用面での知識と理解が欠かせません。

このパートでは、タイヤ選びやサイズ変更、チューブレス化など、オフロード仕様にする上での細かな注意点や疑問を一つずつ解消していきます。

後悔のないカスタムのために、まずは足まわりからしっかりチェックしていきましょう。

- ブロックタイヤ デメリットを正しく理解する

- タイヤ 太くする際の注意点【JA45・JA60対応】

- チューブレス化のメリット・デメリット

- クロスカブに適したタイヤサイズとは?

- よくある疑問を解決!クロスカブ オフロード仕様Q&A

ブロックタイヤ デメリットを正しく理解する

クロスカブをオフロード仕様にカスタムする際、多くのライダーが真っ先に取り入れるのが「ブロックタイヤ」です。

見た目の迫力やオフロード走行でのグリップ力向上など、メリットが目立つ一方で、オンロード走行を中心に使う場合には見過ごせないデメリットも存在します。

ここでは、ブロックタイヤのデメリットを正しく理解し、後悔のないカスタムにつなげるためのポイントを整理します。

🔊 ① 舗装路ではノイズや振動が大きくなる

ブロックタイヤは、その名の通りゴツゴツとしたブロック状のトレッドパターンが特徴です。

この形状がオフロードでは強力なトラクションを生み出す反面、アスファルト上では「ロードノイズ」や「振動」が増える傾向があります。

- タイヤの接地面積が一定でないため、低速でもゴロゴロとした振動が伝わる

- 高速域では「ブーン」という独特の走行音が気になることもある

- 長時間の舗装路走行では、快適性が純正タイヤに比べて下がる

ツーリング先までの道のりがほとんど舗装路という人は、音と乗り心地に敏感になりやすいため注意が必要です。

⛽ ② 燃費・直進安定性に影響が出る場合も

ブロックタイヤは、通常のオンロードタイヤよりも転がり抵抗が大きいため、

燃費が悪化するケースがあります。

- タイヤのブロックが柔らかく変形しやすいため、エネルギーを吸収しやすい構造

- タイヤ表面の「すり減り」も早く、寿命が短めな傾向がある

- 路面のグルービング(溝)に沿ってハンドルがとられやすい

特に高速道路などでの直進性や、強風時の安定感に不安を感じるケースもあり、

街乗りメインの人には不向きとされる一因です。

🔄 ③ メンテナンスや空気圧管理がややシビア

ブロックタイヤは、構造上均等に減りづらく、偏摩耗しやすい特徴があります。

そのため、定期的な点検やメンテナンスが欠かせません。

- 空気圧が適正でないとグリップ低下や乗り心地悪化に直結

- 硬すぎると滑りやすく、柔らかすぎると転がり抵抗が増加

- ブロックの角が削れすぎると、効果が半減

とくにクロスカブのように前後に荷物を載せることが多いバイクでは、

タイヤの片減りや早期摩耗が起こりやすいため、注意深く管理する必要があります。

📦 ④ パーツ選びに制限が出ることもある

ブロックタイヤは、サイズや形状によっては、他のカスタムパーツと干渉する可能性もあります。

- フェンダーとの隙間が狭くなり、泥や小石が詰まりやすくなる

- スイングアームやチェーンカバーに接触する可能性

- スペーサーなど追加部品が必要なケースもある

特に「タイヤを太くしたい」と考えている場合、単純にブロックパターンのある太いタイヤを履くだけでは済まないこともあります。

📌 ブロックタイヤは、クロスカブをオフロードスタイルに仕上げるうえで強力なアイテムですが、使い方や走行環境によってはデメリットが快適性を損なう要因になることも。

日常の使用シーンや走行距離をふまえて、自分にとって最適なタイヤ選びを心がけましょう。

タイヤ 太くする際の注意点【JA45・JA60対応】

クロスカブをオフロード仕様にカスタムする際、「タイヤを太くしたい」と考えるライダーは多いでしょう。

特にJA45・JA60といった現行モデルは、見た目も無骨に仕上げやすく、太めのブロックタイヤがよく似合います。

しかし、タイヤを太くすることで得られるメリットの裏には、いくつかの注意点が潜んでいます。ここでは、実際に太いタイヤを履かせる際のポイントを詳しく解説します。

🛞 タイヤサイズアップのメリットと目的

まず、太いタイヤにする主な目的は以下のようなものです。

- 見た目の迫力が増す(オフロード感が強くなる)

- 接地面積が広がり、安定感が向上

- 林道や悪路でのトラクション性能がアップ

- 重量物を積んだ際のふらつきが軽減

特にアウトドア用途や、キャンプツーリングを想定するユーザーにとっては、安定性の面で非常に心強い装備になります。

📐 適合サイズとクリアランスの確認が必須

タイヤを太くする場合、まず確認すべきは車体との干渉の有無です。

🟠 JA45・JA60の純正サイズ(例):

- フロント:80/90-17

- リア:80/90-17(または110/80-17)

このサイズから大きく外れると、以下のような問題が発生しやすくなります。

- スイングアームとの接触

- チェーンやチェーンカバーへの干渉

- リアフェンダーとタイヤの隙間不足

- センタースタンドとの接触リスク

サイズアップする際は、100/90-17 や 110/80-17 などが限度ラインとされることが多く、それ以上のサイズを履かせるには加工やスペーサーが必要になるケースもあります。

⚠ スピードメーターの誤差とパワーダウン

タイヤ径が変わると、スピードメーターの表示にも誤差が生じるようになります。

- 大きな径にするとメーター表示より実際の速度が速くなる傾向

- 過信して走行すると、法定速度をオーバーしている可能性も

また、太くて重いタイヤを履くと、発進時のトルク感が鈍くなることがあります。

とくにJA45はJA60に比べてエンジン出力が控えめなため、重さによるパワーダウンを感じやすい点も考慮しておきましょう。

🔧 足回りやブレーキにも影響が出ることがある

タイヤサイズを変えることで、足回り全体にかかる負荷も変化します。

- サスペンションの沈み込み量の変化

- ハンドリングが重くなる可能性

- 制動距離がやや伸びる傾向

こうした微妙な変化は、特に長距離ツーリングや荷物満載時の安全性に関わってくるため、軽視できません。

必要に応じて、リアショックの硬めへの変更やブレーキパッドの強化を併用するとバランスが取りやすくなります。

✅ JA45とJA60での違いに注意

JA60はフロントディスクブレーキ化など、足回りがアップデートされているため、やや太めのタイヤにも対応しやすい設計です。

一方、JA45はややタイトな設計のため、限界サイズが異なる場合があるため、必ず年式と型式を確認してからパーツ選定を行いましょう。

📌 タイヤを太くすることでクロスカブの魅力はさらに引き立ちますが、車体とのバランスを無視したサイズアップは逆効果になりかねません。

見た目と実用性を両立するためにも、「サイズ確認」「干渉チェック」「走行特性の理解」はしっかり押さえておきたいポイントです。

チューブレス化のメリット・デメリット

クロスカブをオフロード仕様にカスタムする中で、タイヤのチューブレス化を検討するライダーが増えています。

純正のクロスカブ(JA45・JA60ともに)はチューブタイヤが標準ですが、カスタムパーツの選択肢や運用性を考えると、チューブレス化には大きな魅力があります。

ただし、メリットだけでなくデメリットや注意点も理解したうえで判断することが大切です。

✅ チューブレス化のメリット

まずは、チューブレス化によって得られる代表的なメリットから見ていきましょう。

🛠 パンク時のリスク軽減

- チューブタイヤは内部のチューブが破裂すると、一気にエアが抜けて転倒リスクが高まります。

- 一方チューブレスは、釘などが刺さっても空気が徐々に抜けるだけのケースが多く、安全に停車できる可能性が高いです。

⛽ 軽量化による燃費・加速性の向上

- チューブを省略できる分、1本あたり300〜400g程度の軽量化が可能。

- 軽いタイヤは回転抵抗が減るため、燃費改善や加速のスムーズさにも貢献します。

🔧 修理が簡単

- チューブタイヤはパンクするとホイールを外してチューブを交換する必要がありますが、

- チューブレスならパンク修理キット(外部からのプラグ挿入)だけで応急処置が可能です。

💨 空気圧の保持が安定する

- チューブレスは気密性の高い構造になっており、空気圧の管理がしやすく、安定した走行感を維持しやすくなります。

⚠ チューブレス化のデメリット・注意点

便利なチューブレス化ですが、以下のようなデメリットや導入時の注意点も存在します。

🔩 クロスカブ純正ホイールはチューブレス非対応

- 純正スポークホイールは構造上、チューブレスに対応していません。

- チューブレス化には「チューブレス対応のキャストホイール」に交換するか、

もしくは「**スポークホイールを密閉加工(リムテープ+シーラント)」する必要があります。

💰 導入コストが高め

- キャストホイールに交換する場合は、前後セットで2万〜5万円前後の出費が想定されます。

- 加工によるチューブレス化でも、失敗すればエア漏れの原因になり、結果的に手間と費用がかさむ可能性も。

🛞 オフロード走行ではエア圧調整がシビア

- チューブレスは高圧での使用を前提としているため、悪路走行時に空気圧を下げすぎるとビード落ちのリスクがあります。

- タイヤがリムから外れてエアが一気に抜ける「ビード落ち」は、特にダートや段差の多い道で注意が必要です。

🔧 万一の修理に対応できるショップが限られる

- 特に地方では、チューブレスのバイクタイヤ修理ができる店舗が限られていることもあるため、事前の情報収集が欠かせません。

📌 チューブレス化は「パンク時の安全性」「整備性」「走行安定性」など、多くのメリットをもたらしますが、導入に際してはコストと知識が必要です。

街乗りやツーリングが中心のライダーにとっては便利な選択肢となりますが、オフロード重視の走行をする方は、空気圧やビードの管理を丁寧に行うことが前提となります。

自分の使用目的に合わせた最適な選択を心がけましょう。

クロスカブに適したタイヤサイズとは?

クロスカブをオフロード仕様にカスタムする際、多くの人が悩むのが「どのタイヤサイズを選べばいいか」という点です。

見た目のカッコよさを重視したい一方で、走行性能や安全性にも関わるため、適正サイズを知ることは非常に重要です。

ここでは、クロスカブに適したタイヤサイズについて、純正サイズからカスタム時のおすすめサイズまで、分かりやすく解説します。

🏍 純正タイヤサイズの確認【JA45・JA60共通】

クロスカブには複数のモデルがありますが、基本となる純正サイズは以下の通りです。

- フロントタイヤ:80/90-17

- リアタイヤ:80/90-17(JA60は一部110/80-17)

このサイズは、日常使いや舗装路での走行に最適化されており、燃費や直進安定性、取り回しやすさのバランスが取れています。

しかし、未舗装路や林道走行を意識する場合には、よりグリップ力や安定性のあるサイズへの変更が検討されます。

🔄 カスタム時に多いタイヤサイズの例

オフロードカスタムを目的とする場合、よく選ばれるサイズアップの目安は次の通りです。

- フロント:90/90-17 または 2.75-17

- リア:100/90-17、110/80-17、3.00-17 など

これらのサイズは、見た目に迫力が増すと同時に、接地面積が広がることで悪路での安定感も向上します。

特に林道走行では、リアのトラクションを重視して太めのタイヤにする傾向があります。

⚠ サイズアップ時の注意点

ただし、サイズアップをする場合にはいくつか注意点もあります。

- タイヤとフェンダーやスイングアームの干渉

- チェーンやチェーンカバーとの隙間確認

- センタースタンドやサイドスタンドの角度変化

- スピードメーターの誤差

クロスカブは車体設計にある程度の余裕がありますが、110/90-17のような大きめのサイズになると、物理的な干渉が発生するケースもあります。

取り付け前には、必ず他の装備との相性やクリアランスをチェックしましょう。

💡 初心者におすすめの実用バランスサイズ

「初めてのカスタムで失敗したくない」「街乗りも林道も楽しみたい」

そんな方には、以下のサイズ構成がおすすめです。

- フロント:90/90-17

- リア:100/90-17

この組み合わせは、オフロード走行時のグリップ感と舗装路での安定性をうまく両立し、見た目にも違和感がなく、取り付けトラブルも少ないと評判です。

🔧 タイヤ交換時はチューブの互換性にも注意

クロスカブのタイヤはチューブタイプが基本です。

サイズを変更する際には、タイヤサイズに合ったチューブを選ぶことも重要です。

サイズが合っていないチューブを使うと、走行中の偏摩耗やバーストの原因になることがあります。

また、チューブレス化を考えている方は、チューブレス対応のホイールへの交換が必要になります。

📌 タイヤサイズの選定は、見た目の好みだけでなく、走行環境・カスタムパーツ・ライダーの体格や用途まで考慮して選ぶのが理想です。

街も山も楽しめる一台を目指すなら、「太すぎず、でもしっかり踏ん張る」サイズバランスを意識すると失敗が少なくなります。

よくある疑問を解決!クロスカブ オフロード仕様Q&A

クロスカブをオフロード仕様にカスタムしたいと考えたとき、多くの人が同じような疑問や不安を抱えています。

ここでは、初心者から中級者までよくある質問をQ&A形式でまとめ、カスタム前に押さえておきたいポイントを丁寧に解説します。

📌 クロスカブのオフロード仕様カスタムは「ちょっとした工夫」で走行性能も見た目も大きく変化します。

よくある疑問を事前に解消しておくことで、安心してカスタムを楽しみ、理想の一台に近づけるはずです。

クロスカブ オフロード 仕様を総まとめした完全ガイド

- クロスカブはカスタム次第で本格的なオフロード仕様へ進化可能

- サスペンションやタイヤ交換により走破性と安定感が向上

- ブロックタイヤは見た目とグリップ力を両立できる代表的装備

- タイヤを太くする際は車体との干渉やパワーダウンに注意が必要

- チューブレス化はパンク時の安全性やメンテ性に優れるが導入コストがかかる

- 純正サイズを基準に適正なタイヤサイズを選ぶことが大切

- アンダーガードやナックルガードなど保護系パーツの装着が有効

- ハンドルアップスペーサーによりポジション改善と快適性を両立

- リアキャリアを活用して積載性とアウトドア対応力を向上

- クロスカブはDIYでのカスタムがしやすくパーツ流通も豊富

- JA45とJA60では適合パーツが異なるため型式確認が必須

- サスペンションはフロント・リア両方のバランスを考慮して選ぶ

- 見た目だけでなく実用性と快適性のバランスが重要

- 通勤や街乗りとの併用も可能なオフロードカスタムが実現可能

- 初心者はまず控えめなサイズアップと実用的パーツから導入が無難