クロスカブを快適に走らせるためには、チェーン調整が欠かせません。

しかし、「どの頻度で調整すればいいのか?」「必要な工具は?」「適切な交換時期は?」といった疑問を持つライダーも多いだでしょう。

特に、スーパーカブ チェーン調整 頻度と比較して、クロスカブはどのような違いがあるのか気になる人もいるはずです。

また、チェーンメンテナンスでは、チェーンカバー 外し方や、シールチェーンとノンシールチェーンの違いも知っておくべきポイント。

さらに、カブ チェーン張りすぎ 音が発生した場合の対処法や、走行安定性を確保するためのカブ チェーン センター出しの方法も重要。

この記事では、クロスカブ チェーン 調整の基本から応用までを詳しく解説。

適切なメンテナンス方法を知り、安全で快適なライディングを実現しよう!

- クロスカブのチェーン調整の適切な頻度と、スーパーカブとの違いが分かる

- チェーン調整に必要な工具と、その使い方が理解できる

- チェーン交換の判断基準や、シールチェーンとの違いが分かる

- チェーンの張りすぎによる異音やセンター出しの重要性を学べる

クロスカブのチェーン調整方法と注意点

- チェーン調整の適切な頻度とは?

- チェーン調整に必要な工具一覧

- チェーンの交換時期と判断基準

- スーパーカブとクロスカブのチェーン調整頻度の違い

チェーン調整の適切な頻度とは?

クロスカブのチェーン調整は、走行距離や使用状況によって頻度が異なります。適切な調整頻度を知ることで、走行時の安全性を確保し、チェーンやスプロケットの寿命を延ばすことができます。

1. 推奨されるチェーン調整頻度

一般的に、1,000km~2,000kmごとの調整が推奨されています。ただし、これはあくまで目安であり、走行環境やライディングスタイルによって異なります。以下のような状況では、より頻繁なチェックと調整が必要です。

- オフロード走行が多い場合:土や砂利が入り込み、チェーンの消耗が早くなる

- 雨天走行が多い場合:水や泥が付着し、錆びやすくなる

- 頻繁に加減速を繰り返す場合:チェーンにかかる負担が大きく、伸びが早くなる

また、新車購入時やチェーンを新品に交換した直後は、慣らし期間として500km程度走行後に調整するのが理想的です。

2. チェーンの緩みを確認する方法

チェーンの緩みは、目視と手でのチェックで確認できます。バイクのセンタースタンドを立て、以下の手順で点検しましょう。

- スイングアームの中央付近でチェーンを上下に動かす

- 上下の遊び(フリー幅)が20mm~30mm程度であれば適正範囲

- それ以上の遊びがある場合は調整が必要

スプロケット周りをチェックし、歯の摩耗や異常な偏りがないかも確認してください。

3. チェーンの異常を示すサイン

次のような兆候が見られたら、すぐにチェーン調整や交換を検討しましょう。

- 走行中にガタつくような振動が増えた

- 加速時にチェーンが滑る感覚がある

- チェーンから異音がする(カタカタ、ギシギシなど)

- チェーンの一部が極端に張っている(偏摩耗)

これらの異常を放置すると、チェーンの脱落やスプロケットの破損につながる可能性があります。定期的なチェックを心がけましょう。

チェーン調整に必要な工具一覧

クロスカブのチェーン調整を正しく行うには、適切な工具が必要です。ここでは、チェーン調整に必須の工具と、作業をスムーズに進めるための便利なアイテムを紹介します。

1. 必須工具

最低限、以下の工具を用意しておくことで、基本的なチェーン調整が可能です。

- スパナ(またはレンチ):アクスルナットを緩めるために使用(17mmまたは19mmが適合)

- 六角レンチ(アーレンキー):調整ボルトの固定・解除に使用(車種によって異なる)

- モンキーレンチ:サイズ調整ができるため、持ち合わせがない場合に便利

- メジャー(定規):チェーンのたるみを正確に測るために使用

2. あると便利なアイテム

作業をスムーズに行い、仕上がりをより精度の高いものにするため、以下のアイテムもおすすめです。

- トルクレンチ:適切な締め付けトルクを確保し、ボルトやナットの締め過ぎを防ぐ

- チェーンルブ(チェーンオイル):調整後のチェーンの潤滑を維持し、摩耗を防ぐ

- ウエス(布):作業中の手やパーツの汚れを拭き取る

3. 工具の選び方のポイント

クロスカブのチェーン調整には、精密な作業が求められます。そのため、工具の選び方にも注意しましょう。

- サイズの合った工具を使う:サイズが合わないとナットやボルトを傷める原因になる

- トルクレンチは適正トルクで締める:締め過ぎはボルトの破損やねじ切れを招く

- 潤滑剤を適切に使用する:チェーンの動きをスムーズにし、摩耗を抑える

4. 工具の保管とメンテナンス

工具は適切に保管し、清潔な状態を維持することも重要です。使用後は汚れを拭き取り、防錆処理を施しておくことで長持ちします。

また、頻繁に使用する工具は、専用の工具箱に整理しておくと、次回の作業がスムーズになります。

クロスカブのチェーン調整は、適切な工具を揃え、正しい手順で行うことで、安全で快適な走行を維持できます。日常のメンテナンスとして、定期的にチェックし、快適なライディングを楽しみましょう。

チェーンの交換時期と判断基準

クロスカブのチェーンは、日々の走行によって摩耗し、適切なメンテナンスを怠るとトラブルの原因となります。

交換時期を正しく判断し、スプロケットや他の駆動系部品に悪影響を与えないようにすることが大切です。

1. チェーンの交換時期の目安

一般的に、10,000km~20,000km 走行するとチェーンの交換時期が訪れると言われています。しかし、これはあくまで目安であり、使用状況によって異なります。

以下のような条件で使用している場合は、より早めの交換が必要になる可能性があります。

- 頻繁にオフロード走行をする(砂や泥がチェーンに付着しやすい)

- 急加速・急減速を繰り返す(負荷が大きく、チェーンの伸びが早くなる)

- 雨の日の走行が多い(水分や汚れが付着し、サビや劣化を早める)

- チェーンの清掃・注油を怠っている(摩耗が進行しやすくなる)

2. チェーンの交換が必要な症状

走行距離だけでなく、実際のチェーンの状態を観察することも重要です。以下のような兆候が見られたら、交換を検討しましょう。

- チェーンが明らかに伸びている

チェーンが伸びてしまうと、適切に調整しても弛みが発生しやすくなります。特に、チェーンの調整範囲が限界に近づいている場合は、交換時期のサインです。 - スプロケットとのかみ合わせが悪い

チェーンが伸びすぎると、スプロケットとの噛み合わせがズレてしまい、スムーズな走行ができなくなります。 - チェーンが部分的に張っている(偏摩耗)

チェーンを手で回してみて、一部が極端に張っている場合、リンク内部のグリスが抜けて固着している可能性があります。これは、チェーンの寿命が近づいている証拠です。 - 走行時に異音がする

チェーンから「ガチャガチャ」「ギシギシ」といった異音がする場合、摩耗やサビが進行している可能性が高いため、チェックが必要です。

3. チェーン交換時の注意点

交換する際は、スプロケットも同時に交換するのが理想的 です。摩耗したチェーンに新品のスプロケットを組み合わせても、かみ合わせが悪く、結局すぐにチェーンが消耗してしまうためです。また、シールチェーンとノンシールチェーンのどちらを選ぶか も重要です。

- シールチェーン:耐久性が高く、メンテナンスの頻度が少なくて済むが、価格はやや高め

- ノンシールチェーン:価格は安いが、こまめなメンテナンスが必要

クロスカブを長く快適に乗るためには、定期的な点検と適切なタイミングでの交換が欠かせません。

スーパーカブとクロスカブのチェーン調整頻度の違い

スーパーカブとクロスカブはどちらもHONDAのカブシリーズに属しますが、チェーンの調整頻度には違いがあります。これは、エンジン特性や使用目的、標準装備されているチェーンの種類によるものです。

1. 基本的なチェーン調整頻度

- スーパーカブ(50cc・110cc):約2,000kmごと

- クロスカブ(CC110):約1,500kmごと

スーパーカブの方がチェーン調整の頻度が低いのは、エンジン特性や使用状況によるものです。

2. スーパーカブとクロスカブの違いが生まれる理由

スーパーカブとクロスカブのチェーン調整頻度の違いは、以下の3つの要素によるものです。

- エンジンの特性

- スーパーカブは街乗りを重視した設計で、穏やかな加速と低回転域のトルクが特徴です。そのため、チェーンにかかる負荷が比較的少なく、伸びにくい傾向があります。

- クロスカブは、ツーリングや悪路走行を意識したエンジン特性を持ち、低速域でのトルクが強めです。これにより、チェーンにかかる負荷が大きく、スーパーカブよりも調整が必要になります。

- チェーンカバーの有無と構造

- スーパーカブは、フルチェーンカバーが標準装備されており、チェーンが外部のホコリや泥から保護されています。このため、汚れや錆びが発生しにくく、メンテナンスの頻度が少なくて済みます。

- クロスカブは、標準のチェーンカバーがスーパーカブほど密閉されておらず、露出部分が多いため、ホコリや泥が付着しやすくなっています。そのため、より頻繁な調整が必要です。

- 走行用途の違い

- スーパーカブは主に通勤・通学・買い物などの日常用途がメインで、比較的穏やかな走行環境で使用されることが多いです。

- クロスカブはツーリングやキャンプなどのレジャー用途が多く、オフロード走行をするライダーも多いため、チェーンにかかる負担が増加しやすくなります。

3. チェーン調整のポイント

スーパーカブとクロスカブのどちらを所有していても、以下の点に注意してチェーンの調整を行うことが重要です。

- 目視でのチェック:チェーンのたるみ具合や摩耗を定期的に確認する

- 異音がする前にメンテナンスを行う:異音が発生してから調整すると、すでに他の部品にダメージが及んでいる可能性がある

- 走行環境に合わせて調整頻度を増減する:特にオフロード走行を多くする場合は、通常の基準よりも早めに調整する

スーパーカブとクロスカブでは、用途や設計の違いからチェーンの調整頻度が異なります。自分の使用環境に合わせた適切なメンテナンスを行い、快適な走行を維持しましょう。

クロスカブのチェーン調整手順

- チェーンカバーの外し方と注意点

- シールチェーンとノンシールチェーンの違い

- チェーンを張りすぎた際の異音と対処法

- チェーンのセンター出しの重要性と調整方法

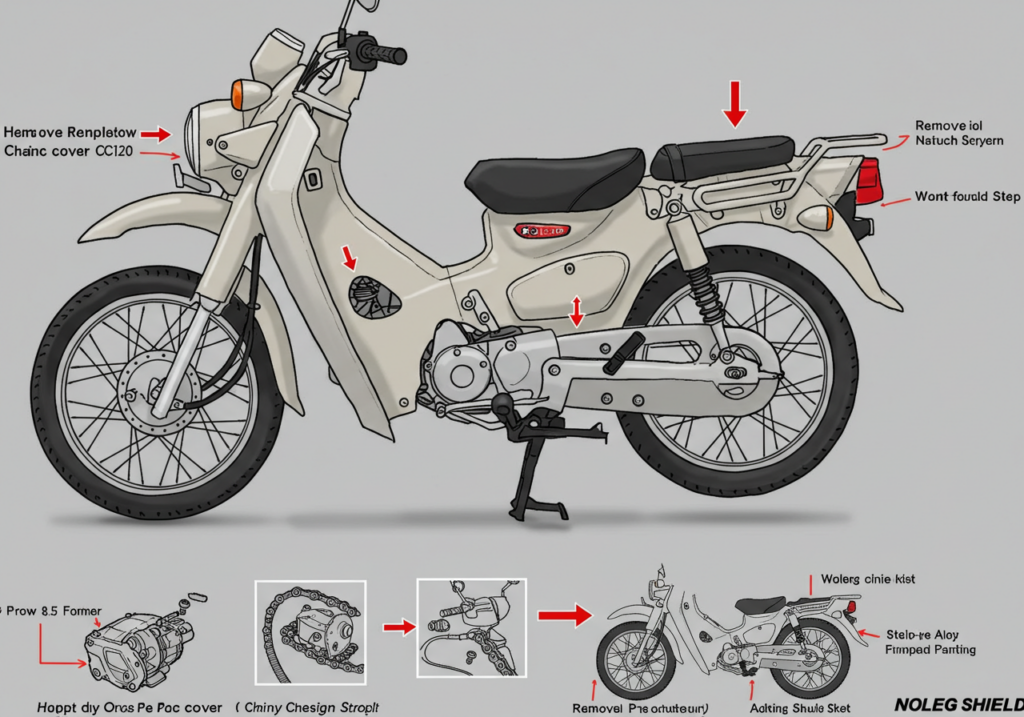

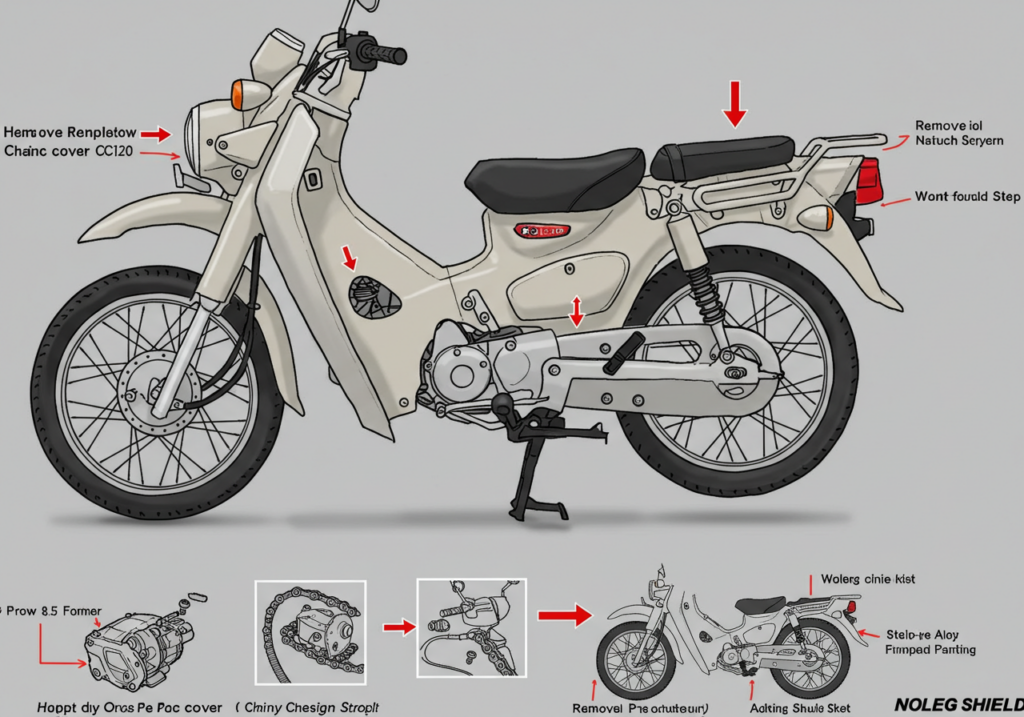

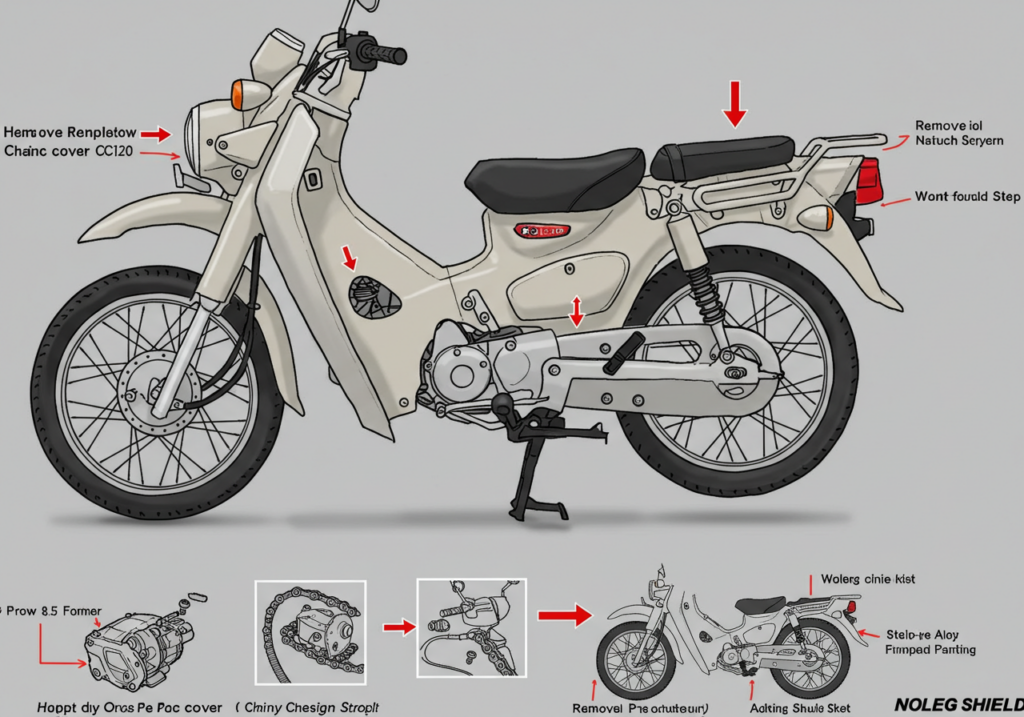

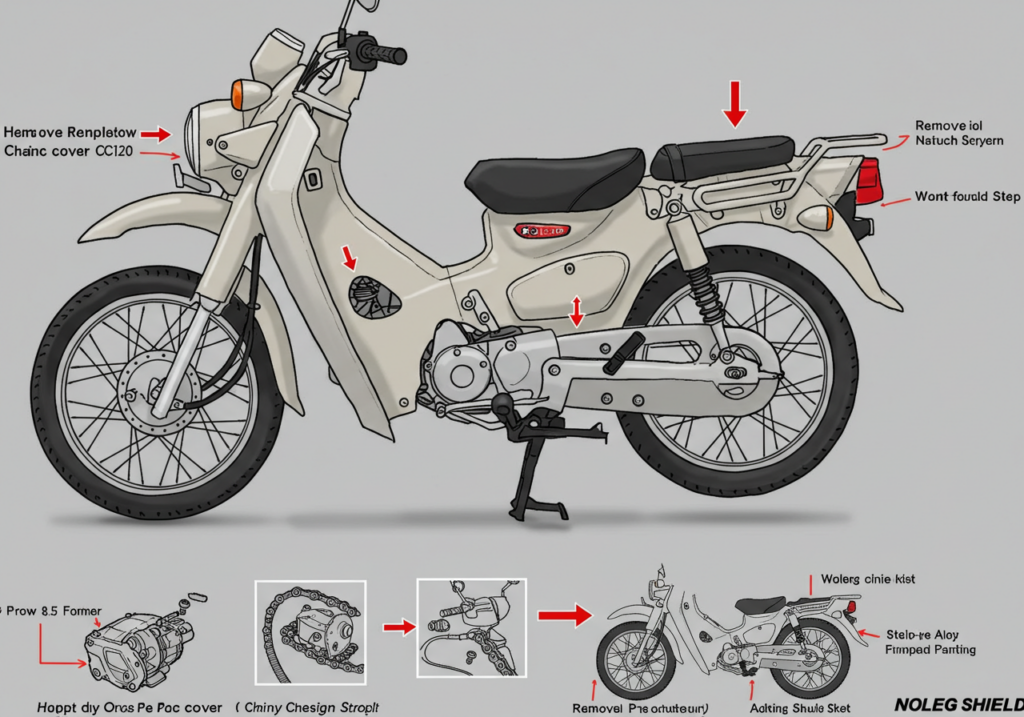

チェーンカバーの外し方と注意点

クロスカブのチェーンカバーは、チェーンを保護し、汚れや異物の付着を防ぐ役割を持っています。しかし、カスタムやメンテナンスのために取り外すこともあるでしょう。ここでは、チェーンカバーの外し方と作業時の注意点について詳しく解説します。

1. チェーンカバーを外す目的

チェーンカバーを外す主な理由として、以下のようなケースが挙げられます。

- チェーンの清掃や調整をしやすくするため

- 純正カバーを外して、社外品のカスタムパーツに交換するため

- チェーンの摩耗状態を確認しやすくするため

クロスカブの純正チェーンカバーは比較的簡単に取り外せますが、無理に力をかけると破損する恐れがあるため、慎重に作業を進めましょう。

2. チェーンカバーの外し方(手順)

チェーンカバーの取り外しは、基本的にボルトを外すだけのシンプルな作業です。以下の手順で進めましょう。

- バイクを安定させる

- 作業中にバイクが倒れないよう、センタースタンドまたはメンテナンススタンドを使用すると安全です。

- チェーンカバーのボルトを緩める

- クロスカブのチェーンカバーは、複数のボルトで固定されています。一般的に、8mmまたは10mmのレンチが必要になります。

- ボルトを緩める際は、一気に全て外すのではなく、少しずつ緩めていくとバランスを崩さずに作業ができます。

- チェーンカバーを取り外す

- 全てのボルトを外したら、チェーンカバーを慎重に持ち上げて取り外します。

- 一部のモデルでは、スイングアームやステップ周辺のパーツと干渉することがあるため、無理に引っ張らないようにしましょう。

3. チェーンカバーを外す際の注意点

チェーンカバーの取り外しは比較的簡単な作業ですが、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。

- 取り外したボルトの保管

- ボルトを紛失すると再装着が困難になります。小さな容器やマグネットトレイを用意し、外したボルトをまとめて保管しておきましょう。

- チェーンの飛び散り防止

- チェーンカバーを外すと、走行中に泥やオイルが飛び散りやすくなります。オフロードや雨天走行をする場合は、汚れが溜まりやすくなる点に注意してください。

- 法規制の確認

- 一部の地域では、チェーンカバーを取り外したまま公道を走行することが禁止されていることがあります。特に車検対応車の場合は、チェーンカバーの有無が問題になることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

4. チェーンカバーをカスタムする際のポイント

チェーンカバーを外した後にカスタムを検討する場合、以下の選択肢があります。

- オープンタイプのチェーンガードに交換(メンテナンス性向上)

- アルミ製やカーボン製の軽量チェーンカバーに交換(ドレスアップ)

- スプロケットカバーと一体化したデザインのパーツに変更(デザイン重視)

チェーンカバーの取り外しは手軽にできるカスタムですが、安全性やメンテナンス性を考慮しながら、自分の使用環境に合った選択をしましょう。

クロスカブのチェーンカバーは、純正のまま使用するか、カスタムして取り外すかで悩むポイントの一つです。カバーを外すことでメンテナンス性は向上しますが、一方でチェーンの汚れや異物の付着が気になることも。「クロスカブ チェーン カバーは本当にいらない?効果とカスタム方法」 では、カバーの役割や取り外した際のメリット・デメリット、カスタムのポイントについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。➡ 詳しくはこちら

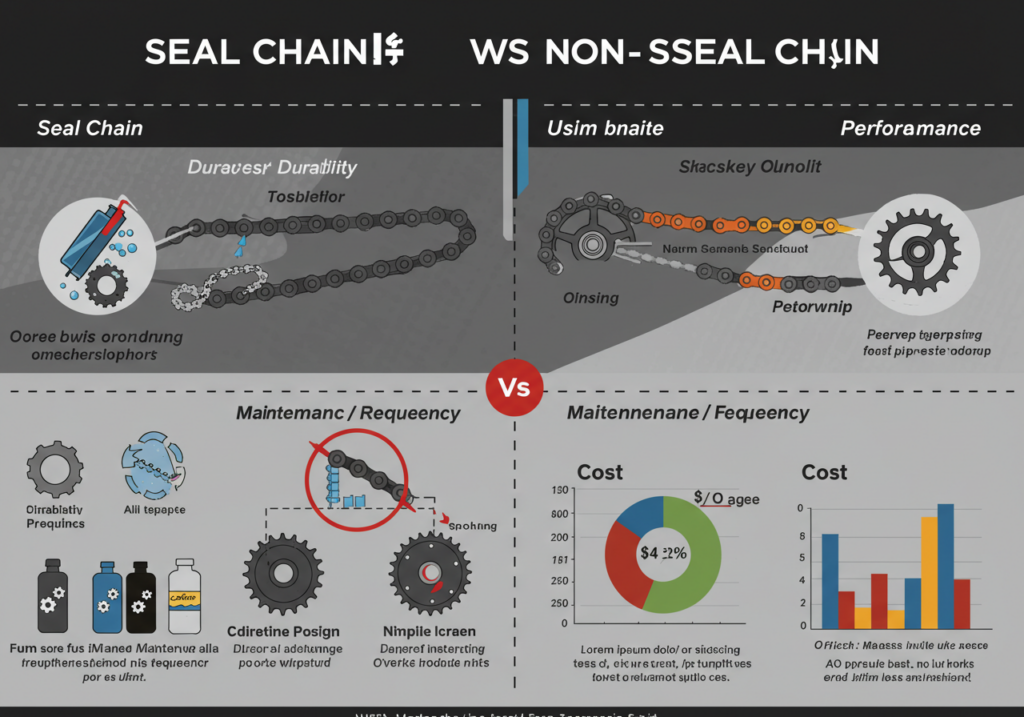

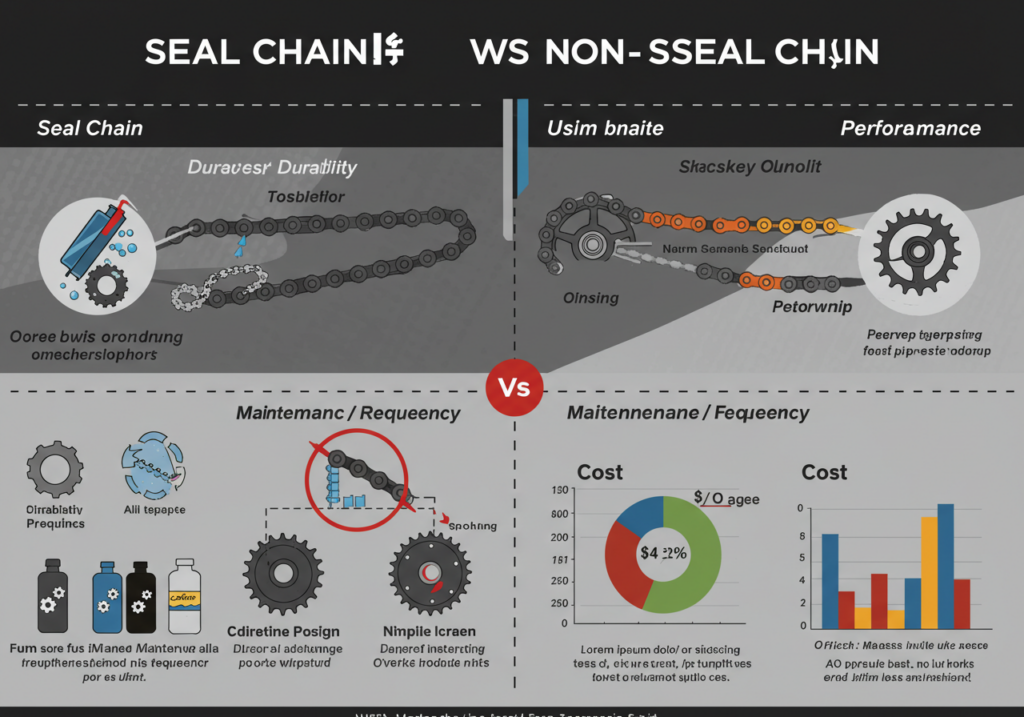

シールチェーンとノンシールチェーンの違い

クロスカブのチェーンには、大きく分けてシールチェーンとノンシールチェーンの2種類があります。どちらのチェーンを選ぶかによって、メンテナンスの手間や耐久性に大きな違いが生まれます。ここでは、それぞれの特徴とメリット・デメリットについて詳しく解説します。

1. シールチェーンとは?

シールチェーンは、チェーンのリンク部分に**OリングやXリングなどのシール(ゴム製パッキン)**が装着されたタイプのチェーンです。このシールによって内部のグリスが保持され、汚れや水の侵入を防ぐ役割を果たします。

メリット

- 耐久性が高い:内部のグリスが保持されるため、ノンシールチェーンより寿命が長い

- メンテナンスの頻度が少なくて済む:潤滑油が内部に封入されているため、こまめな給油が不要

- 雨天やオフロード走行に強い:泥や水の影響を受けにくく、長期間性能を維持しやすい

デメリット

- 価格が高め:構造が複雑なため、ノンシールチェーンより高価

- 重量がある:シールがある分、ノンシールチェーンより重くなる

- 抵抗が大きい:シールによる摩擦があるため、若干の動力ロスが発生する

2. ノンシールチェーンとは?

ノンシールチェーンは、シールがないシンプルな構造のチェーンです。一般的な原付や低排気量バイクに採用されていることが多く、シールチェーンよりも軽量で安価なのが特徴です。

メリット

- 価格が安い:シールチェーンよりも安価で入手しやすい

- 軽量で動力ロスが少ない:シールによる抵抗がないため、スムーズに回転する

- メンテナンスで長く使える:こまめな注油と清掃を行うことで、それなりに長持ちする

デメリット

- 耐久性が低い:内部のグリスが保持されていないため、劣化が早い

- こまめなメンテナンスが必要:頻繁な注油・清掃を怠ると、摩耗やサビが進行しやすい

- 雨天や悪路走行に弱い:水や泥の影響を受けやすく、チェーンの劣化が早まる

3. クロスカブに最適なのはどっち?

クロスカブは、通勤・ツーリング・オフロード走行など多用途に使われるバイク です。そのため、基本的にはシールチェーンの方が適しています。特に、長距離ツーリングやオフロード走行をするライダーにとっては、メンテナンスの手間を減らせるシールチェーンのメリットが大きいでしょう。

しかし、「メンテナンスが苦にならない」「できるだけコストを抑えたい」と考える場合は、ノンシールチェーンも選択肢に入ります。自分の走行スタイルやメンテナンスの手間を考慮して、最適なチェーンを選びましょう。

チェーンを張りすぎた際の異音と対処法

クロスカブのチェーン調整は、適切なテンションを維持することが重要です。しかし、誤ってチェーンを張りすぎてしまうと、走行時に異音が発生するだけでなく、エンジンや駆動系に負担をかける原因となります。ここでは、チェーンを張りすぎた場合に発生する異音の種類や、適切な対処法について詳しく解説します。

1. チェーンを張りすぎた際に発生する異音の種類

チェーンの張りすぎによって発生する異音には、いくつかのパターンがあります。

- 「キュルキュル」や「ギーギー」という摩擦音

- チェーンがスプロケットに強く押し付けられ、過剰な摩擦が発生することで生じる音です。潤滑不足と組み合わさるとさらに異音が悪化します。

- 「カタカタ」「コツコツ」という衝撃音

- チェーンが適切に動かないために、スプロケットやフレームと干渉し、異音が発生します。特に路面の段差を超えた際に目立つことが多いです。

- 「ゴリゴリ」「ガタガタ」とした振動を伴う音

- チェーンの動きが不自然になり、スプロケットやリアホイールに負荷がかかることで発生する音です。放置するとベアリングやハブの劣化につながる可能性があります。

2. チェーンを張りすぎることで起こる悪影響

チェーンの張りすぎは異音だけでなく、以下のようなトラブルを引き起こす可能性があります。

- スプロケットの摩耗が早まる

- 過度なテンションにより、スプロケットの歯が削れやすくなり、交換時期が早まります。

- エンジンやミッションへの負担増加

- チェーンの張力が強すぎると、エンジンの駆動力が適切に伝わらず、負荷が増加します。結果として燃費の悪化や加速性能の低下を招くこともあります。

- サスペンションの動きが制限される

- チェーンが張りすぎていると、リアサスペンションがストロークする際の動きを妨げるため、乗り心地が悪化するだけでなく、フレームへの負荷も増加します。

3. チェーンの張りすぎを修正する方法

異音が発生した際は、まずチェーンのテンションを適正な範囲に戻すことが重要です。

- バイクをセンタースタンドまたはメンテナンススタンドに固定する

- アクスルナットを緩める(17mmまたは19mmのレンチを使用)

- チェーンアジャスターを調整する

- クロスカブの適正なチェーンのたるみは、20mm~30mmが基準となります。

- タイヤを少し前に動かしながら、アジャスターを少しずつ調整して適正値に戻します。

- チェーンの遊びを確認し、左右のバランスをとる

- 片方だけを調整すると、ホイールがずれてしまうため、左右均等に調整しましょう。

- アクスルナットを適切なトルクで締める(約60N・m)

この作業を行うことで、チェーンの適正テンションを維持し、異音の発生を防ぐことができます。

チェーンのセンター出しの重要性と調整方法

チェーン調整の際に意外と見落とされがちなのが「センター出し」です。チェーンのセンターがズレていると、走行時の安定性が損なわれるだけでなく、スプロケットやチェーンの偏摩耗を引き起こす原因となります。ここでは、チェーンのセンター出しの重要性と正しい調整方法について詳しく解説します。

1. チェーンのセンター出しとは?

チェーンのセンター出しとは、リアホイールがフレームに対して正しく配置され、チェーンがスプロケットの中心を通るように調整すること を指します。正しく調整されていないと、以下のような問題が発生します。

- 左右のスプロケットの摩耗が偏る

- リアホイールのアライメントが崩れ、直進安定性が低下する

- チェーンが異常な張り方をし、摩擦抵抗が増加する

特に、高速走行時や長距離ツーリングでは、センターがズレたままだと走行フィーリングに大きな影響を与えるため、注意が必要です。

2. チェーンのセンター出しを正しく行う方法

チェーンのセンター出しを行うには、以下の手順で作業を進めましょう。

- バイクをセンタースタンドまたはメンテナンススタンドに固定する

- 作業中にバイクが動かないように、安定した状態にします。

- アクスルナットを緩める(17mmまたは19mmのレンチを使用)

- ホイールを少し前後に動かせるように、ナットを緩めます。

- チェーンアジャスターの左右の目盛りを確認する

- クロスカブのスイングアームには、チェーン調整用の目盛りが刻まれています。

- 左右の目盛りが同じ位置になるように、少しずつ調整していきます。

- チェーンの張り具合をチェックする

- チェーンを手で上下に動かし、適正な遊び(20mm~30mm)が確保されているか確認します。

- 過度に張っていたり、左右でズレがある場合は再調整が必要です。

- リアホイールのセンターを確認する

- ホイールの中心がフレームと平行になっているかを、目視や定規を使って確認します。

- レーザーアライメントツールを使用すると、より正確にチェックできます。

- アクスルナットを適切なトルクで締める(約60N・m)

- 調整後、ナットを締める際にセンターがズレないよう注意しながら固定します。

3. チェーンのセンター出しを怠るとどうなるか?

チェーンのセンターがズレたまま走行すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- スプロケットの歯が偏摩耗し、交換時期が早まる

- チェーンが正常に回転せず、燃費が悪化する

- リアホイールが左右どちらかにズレ、直進安定性が低下する

- 走行時の違和感や異音の発生につながる

チェーン調整の際には、単に「たるみを調整する」だけでなく、センター出しも忘れずに行うことが大切です。正しく調整されたチェーンは、快適な走行性能と長寿命を実現し、クロスカブの乗り心地を大きく向上させます。

Q&A クロスカブのチェーン調整

Q1. カブのチェーン調整は何キロごとにする?

A. 一般的には1,000km~2,000kmごとに調整するのが推奨されている。ただし、オフロード走行や雨天走行が多い場合は、500kmごとに点検し、必要に応じて調整するとよい。

Q2. カブのチェーン調整の料金は?

A. バイクショップやディーラーで依頼すると、1,000円~3,000円程度が相場。店舗によっては、オイル交換や点検とセットで割引サービスがあることもある。

Q3. カブのチェーンラインの調整方法は?

A. チェーンラインを正しく調整するには、チェーンアジャスターの左右の目盛りを揃えることが重要。リアホイールのセンターがずれていないか、目視や定規で確認しながら調整を行う。

Q4. バイク チェーン調整 どれくらい?

A. 一般的には1,000km~2,000kmごとに調整が必要。ただし、乗り方や走行環境によって異なるため、定期的な点検を行い、必要に応じて調整することが推奨される。

クロスカブ チェーン 調整の基本と重要ポイント:まとめ

- クロスカブのチェーン調整は1,000km~2,000kmごとが目安

- オフロードや雨天走行ではチェーンの消耗が早まり、頻繁な調整が必要

- 新車や新品チェーンは500km走行後に初回調整を行う

- 適正なチェーンのたるみは20mm~30mmである

- チェーンが伸びすぎると異音や駆動ロスの原因となる

- 走行中の振動や異音はチェーンの緩みや張りすぎのサイン

- チェーン調整にはスパナや六角レンチ、トルクレンチが必要

- シールチェーンは耐久性が高いが価格も高め

- ノンシールチェーンは軽量で安価だがメンテナンス頻度が多い

- チェーンカバーを外すとメンテナンス性は向上するが汚れやすくなる

- チェーン張りすぎはスプロケット摩耗や燃費悪化の原因となる

- チェーンセンター出しを行わないと直進安定性が低下する

- アクスルナットの締め付けトルクは約60N・mが適正値

- スーパーカブと比べてクロスカブはチェーン調整頻度が高い

- 定期的な注油と清掃でチェーンの寿命を延ばすことができる